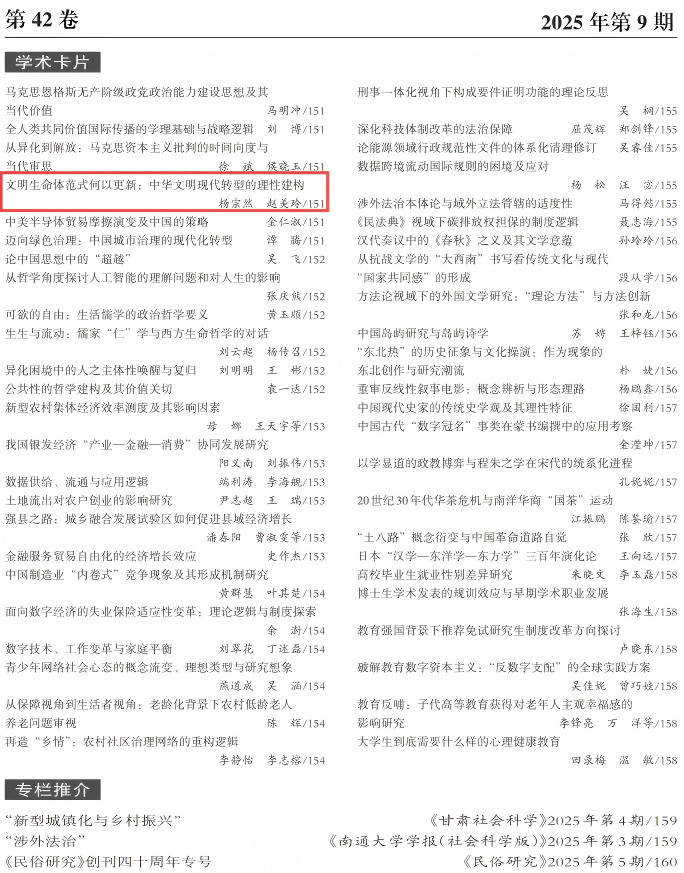

《理论与现代化》2025年第4期发表的杨宗然、赵美玲的文章《文明生命体范式何以更新:中华文明现代转型的理性建构》,被《高等学校文科学术文摘》2025年第9期“学术卡片”摘录。

附文章全文:

文明生命体范式何以更新:中华文明现代转型的理性建构

杨宗然 赵美玲

摘要:推动中华文明的生命更新与现代转型是习近平文化思想的重要内容。文明的更新进步是特定文化传统在特定时空场域中的现实结果,并呈现出其作为“生命体”演进发展的一般范式。在历史与现实的贯通、民族与世界的互动中实现中华文明现代转型的理性建构具有重要现实意义。中华文明以其作为“文明生命体”的现实存在而成为文明现代转型的本体依赖。从文明蒙尘到文明重现荣光的历史实践,充分证明了中国共产党领导的中国特色社会主义道路是实现中华文明现代转型的道路依循。马克思主义与中华优秀传统文化异质性文化并存所产生的内在张力,决定了“两个结合”成为切中文明转型发展内在要求的根本方法。现代化进程与文明发展的统一,决定了中国式现代化的生动实践赋予中华文明现代转型以深厚的现代力量。西方“现代性”文明主导下的总体困局,映照出中华文明现代转型回应人类文明发展时代课题的鲜明特质和文明价值。

关键词:中华文明;现代转型;习近平文化思想;文明范式;中国式现代化

中华文明的发展与进步是习近平文化思想的重要理论关照。习近平总书记明确提出了“文明的生命更新和现代转型”、中华文明“从传统到现代的跨越”“新的文化生命体”等重要命题。作为习近平文化思想的原创性、标识性概念,新的文化生命体正是中华文明不断革新进步、转型发展的成果形态。文明的进步并非主观想象,而是深深植根于历史与时代的变革中,并呈现出其作为“生命体”演进发展的一般范式。因此,文明的更新就成为特定文化传统在特定时空场域下的现实结果。文明更新的范式不仅代表着特定文明的属性和特征,也是文明演进中历史境遇、现实境况和发展趋势的集中表达。中华文明历经数千年绵延发展,不仅展现出其作为“文明生命体”的强大韧性,也在历史进程中产生了现代转型的必要与可能。当今世界正经历“百年未有之大变局”,特别是中华民族正迈入“以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业”的历史新方位,中华文明的现代转型就更加凸显其对于民族复兴、文明进步和人类发展的深远意义。因此,推动中华文明的现代转型既需要在历史与现实的贯通中科学把握中华文明的生成前提、本质属性和发展进程,也需要在民族与世界的互动中准确理解中华文明的比较优势、前进趋向和价值所在,从而建构起推动中华文明现代转型“本体渊源、道路依循、方法路径、现实根基、价值映照”的理性认知,深刻把握中华文明进步规律,自觉担负新时代文化使命。

一、文明转型的本体依赖:中华文明作为“文明生命体”的现实存在

文明的发展总是孕育和成长于特定的文明母体之中。一定时代文明的实践与变革,往往无法脱离特定文明在长期历史发展中所形成的深厚文化传统和文明内核,它们共同构成特定文明的本质。中华文明现代转型是一个以中华文明为本体的“内生性”的演化过程,文化传统、文明内核的自我肯定和有效继承是其必要前提。中华民族在数千年蓬勃发展中所创造的独特历史文化和精神智慧,既是中华民族灿烂文明的有力彰显,也充分展现了中华文明作为“文明生命体”的强大韧性,构成了现代转型进程中文明“民族性”特质的根本规定,赋予文明现代转型以强大的文明自信和坚定的历史主动。

中华文明是中华民族的独特标识,是人类文明的重要组成部分,回应着中华民族从何处来、往何处去的根本问题。从文明发展的源头看,中华文明扎根于东亚大地,在农耕文明、游牧文明和海洋文明的共同滋养中成长发展,形成了持续沿用的文字体系、独特优良的史学传统、一脉相承的宗法观念、融于生活的价值理念和丰富的教化思想,成为显著区别于西方文明并始终在世界文明发展版图中占据重要地位的古老文明。从文明的构成要素看,中华文明在民族融合交往、互学互鉴中不断形成和发展。它既是华夏大地上不同民族文化传统互动融合的必然结果,也内含着与欧洲、阿拉伯、南亚等文明交流互鉴的文明因素,在多元汇流的过程中形成了中华文明独有的文明气质,成就了中华民族虽久经磨难而从未中断、绵延发展的文明道路。从文明传播的影响看,中华文明强大向心力形成了以中国为中心、辐射东亚和东南亚的“汉文化圈”;“四大发明”的传播也影响了西方资本主义制度的确立以及世界性的变革,如马克思所说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明”,生动昭示出中华民族的独有智慧以及中华“原生”文明的强大生命活力。

中华文明的突出特性是中华文明发展规律的集中反映,是中华文明的文明基因所在、精神命脉所系、价值追求所向,构成了中华文明现代转型的基本遵循。习近平总书记在文化传承发展座谈会上,以“连续性、创新性、统一性、包容性、和平性”高度凝练概括了中华文明的突出特性。这五大特性有机关联,共同塑造出中华文明的特有精神气质和文明面貌。第一,连续性展现了中华文明一脉相承、绵延发展的时间脉络。中华文明在历代王朝的更替中始终展现出强大的韧性与活力。无论是大一统王朝还是战乱割据统治,在分合交替的历史长河中,中华民族的历史传统和文化形态从未中断,始终保持着厚重的思想文化连续性,从而有力保证了中华文明的历史整体性,这成为中华文明包容发展和守正创新的基础前提。第二,创新性赋予了中华文明守正创新的持久动力。文明作为“生命体”的存续发展取决于文明自身的创新创造能力。“革故鼎新”的思想精髓在中华文明发展进程中始终彰显。突出的创新性不仅是中国古代科技、文化、艺术、制度创新的内在支撑,也为中华民族物质文明、政治文明和精神文明的发展创造注入了源源不断的生机活力。第三,统一性确保了中华文明多元一体的文明发展格局。大一统是中华民族历代统治者和中国人民的普遍共识,深刻影响了国家体制和文明发展的统一性和凝聚性。“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也”。这种统一性引领了中华大地区域文明间的联通和交融,在“天下大同”价值理念的支撑下共同塑造出中华文明华夏大一统的文明格局,成为国家繁荣与民族前进的信心源泉。第四,包容性展现了中华文明多元共生、开放博大的文明气度。中华文明的发展是不同类型文明共生融合的过程。从先秦至明清,儒墨道法各家学说彼此融通,不同地域文化彼此融合,儒释道思想彼此融合,造就了中华文明活跃、丰富与包容的特性。可以说,中华民族将异质文明融入中华文明的历史实践,充分展现出中华文明“海纳百川、有容乃大”的文明性格,也使得中华文明能够在交流互鉴中取他之长、补己之短,获得丰厚滋养,始终保持蓬勃发展的持续动力。第五,和平性奠定了中华文明在人类文明发展格局中占据重要地位的坚实根基。中华民族是热爱和平的民族,早在春秋时期就提出了“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的生存交往法则,内塑着中华民族热爱和平的民族性格和中华文明和合共生的本质属性。作为中华民族对外交往一以贯之的价值理念,和平性不仅造就了中华文明与其他文明长期和谐发展的文明格局,也成为中华民族赢得尊重和中华文明保持广泛影响力的重要根源。

文明的发展归根结底是继承基础上的发展,它总是在“特定”的文明环境下进行,并受到“特定”文明历史传统的深刻规约。正如习近平总书记所说:“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”从文明的线性发展进程来看,“现代”是对“历史”在时间上的承续,并受到历史惯性的深刻影响。中华文明深厚的历史底蕴、独有的精神气质和突出的特性特质正是中华大地上各族人民共同理想追求和价值禀赋的历史承载,也是中华文明区别于其他文明“民族性”的突出彰显,因而成为文明现代转型的“质”性规定。可以说,中华文明以其作为“文明生命体”所具有的强大文明韧性,现实地成为其现代转型的“本体依赖”所在。

二、文明转型的道路依循:中国特色社会主义道路引领民族复兴的历史进程

文明的发展并非“定型”状,其演进过程充满着复杂性和曲折性。恩格斯曾说:“文明是实践的事情,是社会的素质。”文明的延续发展始终与社会的曲折进步紧密相连,并以社会前进发展的现实道路为基本依托。以大历史观审视近代以来民族复兴道路的探索历程可见,中国共产党领导的中国特色社会主义道路不仅是实现民族复兴的必由之路,也是实现文明转型重塑的光明之路。这是历史所得出的结论。

中华文明现代转型的问题意识始于特定历史进程中文明的落寞。近代以后,帝国主义的入侵,使“创造了灿烂文明的中华民族遭遇到文明难以赓续的深重危机”。在“三千年未有之变局”中,民族危机与文化危机相伴而生,剧烈的社会动荡伴随着前所未有的文化冲突。民族、国家和文明的历史困境,激发了一大批仁人志士思考探索民族复兴的道路和文明转型的方式。“君主立宪”“民主共和”等政治思潮轮番登场并付诸实践,但均以失败而告终;其间也出现了“全盘西化”与“文化复古”、“中学”与“西学”、“科学”与“玄学”之间的文化论争。事实证明,过于理想、极端与教条的文化主张都无法引领中华文明的转型发展。文明的现代转型迫切需要一场彻底的社会革命为之奠基,需要能够突破封建枷锁和资本窠臼的新文明为之指引。

社会主义指明了中华文明转型重塑的崭新道路。五四运动前夕,李大钊就指出:“东洋文明既衰颓于静止之中,而西洋文明又疲命于物质之下,为救世界之危机,非有第三新文明之崛起,不足以渡此危崖。俄罗斯之文明,诚足以当媒介东西之任”。李大钊敏锐地看到了俄国革命与“新文明”间的内在联系,“吾人对于俄罗斯今日之事变,惟有翘首以迎其世界的新文明之曙光”。马克思主义与中华文明的相遇,确立了民族复兴与社会主义的本质关联。它在回应中华民族向何处去的同时,逐步激活了实现民族复兴和文明复兴的领导力量和真理力量。“在‘五四’以后,中国产生了完全崭新的文化生力军,这就是中国共产党人所领导的共产主义的文化思想,即共产主义的宇宙观和社会革命论。”历史表明,新生的中国共产党在不断深化对于民族复兴规律性认识的同时,也现实地开辟出推动中华文明从衰落走向复兴的道路。

中华文明在“走自己的路”中实现转型再造。对于中国共产党而言,“走自己的路,是党的全部理论和实践立足点”。不仅如此,“中华文明的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路”。道路的自主性和独创性现实地呈现为“新民主主义革命时期—社会主义革命和建设时期—改革开放和社会主义现代化建设新时期—中国特色社会主义新时代”的历史发展逻辑。新民主主义革命时期,毛泽东就明确指出:“我们不但要把一个政治上受压迫、经济上受剥削的中国,变为一个政治上自由和经济上繁荣的中国,而且要把一个被旧文化统治因而愚昧落后的中国,变为一个被新文化统治因而文明先进的中国。”新中国的建立,标志着中华文明彻底走出了一个多世纪以来“文明蒙尘”的历史困境。社会主义制度的建立,为中华文明现代转型奠定了根本政治前提和制度基础。基于此,先进的社会形态与本土的文明形态逐渐深入融合,逐步开创出具有现代特质的新文明形态。

中国特色社会主义的发展为文明复兴注入了强大生机活力。社会生产力的发展程度直接决定文明发展程度。“思想的历史除了证明精神生产随着物质生产的改造而改造,还证明了什么呢?” 如果说,社会主义制度的建立使先进的社会主义文明在古老的中华大地扎根,那么,中国特色社会主义道路的开辟,不仅通过生产力的极大解放为文明发展奠定基础,也使得文明在开放交流中汲取新的养分。中国特色社会主义道路激活了中国社会的经济活力,通过生产力的跨越式发展为中华文明的现代转型奠定了雄厚的物质基础;同时,它推动中华文明以更加开放包容的姿态与世界文明进行交流,充分借鉴其他文明的优秀成果和合理成分,在物质文明与精神文明协调发展中推动中华文明现代转型的历史进程。中国特色社会主义进入新时代,中国共产党在党和国家事业的变革性实践中,以高度的历史自信和文化自信认识中华文明的当代价值,在传承与创新中推动社会主义先进文化繁荣发展,在中国式现代化的新实践中创造人类文明新形态,赋予民族复兴更深刻的文化内涵和更宽广的文明维度。正如习近平总书记所说:“中国共产党领导中国人民取得的伟大胜利,使具有五千多年文明历史的中华民族全面迈向现代化,让中华文明在现代化进程中焕发出新的蓬勃生机”。

从近代“文明蒙尘”的历史困境到新时代“文明重现荣光”的光明前景,中华文明走上了转型、复兴的正确轨道,继而在中国特色社会主义的创新创造中获得了雄厚的物质基础、强大的文化力量和广阔的生长空间,在赓续中华文明历史连续性的同时也极大地彰显出文明的先进属性。“历史在人民探索和奋斗中造就了中国共产党,我们党团结带领人民又造就了历史悠久的中华文明新的历史辉煌。”中国特色社会主义道路现实地成为中华文明现代转型和复兴重塑的根本遵循。

三、文明转型的方法选择:“两个结合”深刻把握异质性文化融通转化的内在要求

文明的进步是一个历时性的发展进程问题,就文明本身而言,其发展路径和方法的选择必然要顺应文明发展的内在逻辑,切中内在要求。中华文明的现代转型是在中国近代以来社会急剧变革的时空场域中进行的,并在马克思主义传入中国且为中国共产党所掌握、运用的进程中走上社会主义道路的。文明的转型发展与马克思主义中国化体现为同一历史进程的不同面向,马克思主义与中华优秀传统文化异质性共存的内在张力,使得两者不可避免地发生交流、碰撞和转化,并产生了孕育新的文化生命体的可能性。而“两个结合”作为中国共产党发展中国特色社会主义的必由之路,也成为应对思想文化张力,顺应真理力量与文明实体相互成就、创新发展的根本途径。

从“一个结合”到“两个结合”凸显文明发展规律的跃升。1938 年,毛泽东在党的六届六中全会上首次正式提出了马克思主义中国化的重大命题,成为“第一个结合”的发端。在坚持“第一个结合”的过程中,中国共产党创造了马克思主义中国化的丰富理论成果,找到中国革命、建设、改革的正确道路。2021 年,习近平总书记在庆祝中国共产党成立100 周年大会上第一次作出了“两个结合”的论断。其后,习近平总书记多次强调“两个结合”的必要性和重要性,更突出强调了“第二个结合”对新时代的理论创新和文明发展的重大意义。“一个结合”和“两个结合”所提出的现实场域和问题意识不同。“第一个结合”的提出着眼于将马克思主义在适应中国国情的基础上解决中国的现实问题,以此推进了中国革命、建设、改革的实践任务,生动体现出理论与实践的辩证关系。“第二个结合”的提出着眼于在新时代中国特色社会主义实践中推进理论创新和文明更新,更加突出真理力量与民族文明的互动融合,旨在同步实现民族复兴和文明复兴。“第一个结合”和“第二个结合”都共同指向中华民族伟大复兴的历史主题。“第一个结合”不仅内蕴着“第二个结合”的基本要素,更是为“第二个结合”的提出创造了前提条件、奠定了理论基础。“第二个结合”的提出充分表明了中国共产党对坚持和发展马克思主义的深刻认识,是推动民族复兴和文明复兴的科学总结。

“第二个结合”的前提是马克思主义与中华优秀传统文化的“彼此契合”,其结果是共同塑造了中华文明现代转型的特性优势。契合是结合的前提。法国著名汉学家谢和耐曾说:马克思主义似乎更符合中国思想的一种定势,在所有的西方哲学中,马克思主义距中国思想之基本方向最近。马克思主义虽作为异质性文化,但与中华优秀传统文化在价值信仰、精神特质、实践方式等方面都存在高度契合性。例如,两者对于构建理想社会的追求彼此相通:传统儒家学说对“大同”社会的追求与马克思主义实现人的自由而全面发展的理想目标高度契合;中华优秀传统文化中的“一阴一阳之谓道”的朴素辩证法思想与马克思主义唯物辩证法也有内在相通之处;中华优秀传统文化中“知行合一”“崇尚践履躬行”的思想观念与马克思主义的实践观同样存在高度的理论共识。“第二个结合”既使马克思主义在中华大地扎根生长、枝繁叶茂,也使中华优秀传统文化在与真理力量的互动中突破历史束缚、迸发新的生机活力。也就是“让马克思主义成为中国的,中华优秀传统文化成为现代的,让经由‘结合’而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态”。中华文明的现代形态在马克思主义“魂脉”指引下,从人类社会发展规律的高度把握文明发展的趋势和时代要求,在中华优秀传统文化“根脉”支撑下,呈现出区别于西方文明的深厚文化渊源和软实力。这种文化形态兼具马克思主义的思想力量和中华民族文明基因的鲜明优势,在“两个大局”中创造性发展,彰显出前所未有的生命力和影响力,在中华文明现代转型中日益显现出人类文明新形态的现实色彩。

“两个结合”巩固了中华民族的文化主体性。中华文明现代转型离不开文化主体性的确立。文化的主体性是指文化的创造主体对自身文化发展的自觉与自信。作为一种社会意识,文化在反映经济基础的同时具有持久的“相对独立性”,这种特性决定了文化主体性最能凸显一个民族自身特质,并从根本上区别于其他民族和文化。因此,没有文化主体性的确立,民族的发展和文明的进步就不可能拥有自主前进的道路,而势必走向文明断裂、效仿、移植的发展误区。中华文明现代转型离不开文化主体性的巩固。第一,“两个结合”激活了民族文化自信。它有效地推动了马克思主义思想精髓与中华优秀传统文化的贯通,以科学的真理力量激活了中华民族的文化主体性,推动了中华文明的生命更新和现代转型。第二,“两个结合”在破解“古今中西之争”中筑牢了中国特色社会主义道路的文化根基。所谓“古今中西之争”即近代以来的“道路之争”,是文化主体性式微下“文明冲突”的现实写照。事实表明,无论是回归传统,还是效仿西方都无法挽救民族危亡、扭转文明衰落。中国特色社会主义道路成功实践“两个结合”,在破解“古今中西之争”中为中华民族文化主体性注入新的生机活力。第三,习近平新时代中国特色社会主义思想是中华民族文化主体性的时代彰显。作为马克思主义中国化时代化的最新成果,这一思想强调在“第二个结合”中深刻把握中华文明的发展规律,有效推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,成为中华文化和中国精神的时代精华,展现出空前的历史自信和文化自信,成为引领时代的强大文化力量。

“两个结合”所包含的深刻文明意义,在于切中了中华文明现代转型与发展进步趋势的内在要求。它准确把握了马克思主义与中华优秀传统文化的契合点,并在实践中推动两者的共生、融合和转化,在推动实现了文明赓续与创新的同时推动中华文明现代转型。可以说,作为新时代党的创新理论成果,“两个结合”通过塑造中华文明创新发展特性优势、激活中华民族文化主体性,成为中华文明现代转型的内在逻辑和重要依据。

四、文明转型的现实根基:中国式现代化赋予中华文明以现代力量

文明形态的变革,其根本源于生产方式的发展与进步。生产力与生产关系、经济基础与上层建筑的矛盾,不仅是人类社会的基本矛盾,也是人类文明从低级向高级跨越的根本推动力,反映出人类文明演进的一般规律。因此,就文明与现代化的关系来看,现代化的实践过程就是现代文明的发展过程。两者在时空维度的同步性意味着现代化的本质是文明创造与文明转型。中国式现代化的开辟与发展内含着文明形态的更新与进步,为中华文明的现代转型提供了宏大实践背景和广阔实践空间,赋予中华文明现代转型以现代力量。

文明是人类社会发展的成果,是人类社会进步的标志。西方史学界通常认为城市的建立、文字的出现和建筑的营造是文明的起点。马克思在生产力和生产关系的互动变革中把握和揭示了文明的“起源”。在唯物史观看来,生产方式的变革是人类社会发展的根本动力。因此,探究文明的形成与发展也必然要以审视生产方式的变革为逻辑。现代化的兴起是人类社会发展至一定阶段的必然趋向,其发生逻辑是以生产方式的变革为前提的。因此,生产方式变革的决定性意义,所串联的不仅是社会进步、现代化发展的脉络演进,同时也衬托文明跨越进步的一般图景。习近平总书记指出:“纵观世界文明史,人类先后经历了农业革命、工业革命、信息革命。”从农业文明到工业文明再到信息文明,所反映的正是在生产方式变革基础上文明层次的不断跃升。现代文明的发展规律与现代化的实践具有本质关联。党的二十大报告对中国式现代化探索发展的历史脉络进行了深刻总结表达,而当我们走上以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程,宏阔的现代化实践就更加凸显其对中华文明现代转型的强大推动力,赋予中华文明以现代力量。中华文明现代转型呈现出中国式现代化实践的观念形态和文明指向,成为中国式现代化的文化形态表达。

中国式现代化为中华文明的现代转型奠定坚实物质基础。“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。” 诚然,先进的经济基础和物质保障是文明现代转型的基础性前提。作为赶超型现代化,生产力的解放和发展始终在中国式现代化实践中处于中心地位。中国的改革开放仅用几十年时间就走完了西方国家几百年走过的工业化历程,实现了经济跨越式发展。特别是新时代以来,在世界性的新一轮科技革命和产业变革中,新质生产力对经济高质量发展的驱动作用充分激发,科技自立自强在助推生产力发展的同时不断为文明进步增添创新动能。不仅如此,中国式现代化以全体人民共同富裕为鲜明特征和价值目标,发展成果由人民共享。相应地,物质生活的充实与丰富充分保障和激发起中国人民作为文明创造主体的强大主动性和创造力,推动中华文明现代转型的历史进程。

中国式现代化为中华文明的现代转型注入强大精神力量。物质文明和精神文明相协调不仅是中国式现代化的显著特征之一,也是推动中华文明与时俱进、返本开新的强大力量。第一,中国式现代化立足于中华优秀传统文化而发展。正如习近平总书记所说:“中国式现代化是赓续古老文明的现代化,而不是消灭古老文明的现代化;是从中华大地长出来的现代化,不是照搬照抄其他国家的现代化;是文明更新的结果,不是文明断裂的产物。”特别是在中国式现代化实践中,经由中华优秀传统文化转化、发展所形成的理论创新成果和社会主义先进文化,为中华文明现代转型提供了丰富文化滋养。第二,中国式现代化发展所取得的伟大成就和突出变革,在不断夯实“四个自信”的基础上,重建了中国人民的民族自豪感和文化自信心,激活了中国人民作为文明创造主体的主动与自觉。第三,马克思主义中国化时代化的最新理论成果不仅引领和指导了中国式现代化的发展,也成为中华文明现代转型的根本指导思想。文明的转型发展既反映出文明自身的强大韧性和生命力,也凸显指导思想的科学性和影响力。习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想的形成在确立新时代文化使命的同时,立足于民族复兴提出了一系列文明主张。习近平文化思想明确了新时代文化建设的路线图和任务书,标志着我们党对中国特色社会主义文化建设规律的认识达到了新高度,也成为指引中华文明生命更新和现代转型的科学理论基础。

中国式现代化为中华文明的现代转型孕育优美生态环境。习近平总书记指出:“生态兴则文明兴,生态衰则文明衰。”纵观人类发展史,对人与自然关系的认识和处理贯穿了人类文明的繁衍和进步,生态环境的优劣直接深刻地影响着文明发展的前途命运。恩格斯指出:“人本身是自然界的产物,是在自己所处的环境中并且和这个环境一起发展起来的”。因此,生态环境对于文明发展具有不可替代的基础性作用,这也决定了生态文明是中华文明现代转型的必然要求和应有之义。追求人与自然和谐共生始终是中国式现代化的重要特征。在社会主义生态文明的目标引领下,从坚持绿水青山就是金山银山的生态理念,到优美的生态环境是最普惠民生福祉的生态价值,再到统筹山水林田湖草沙一体治理的生态举措,中国式现代化的生态文明建设覆盖生产与生活,贯穿治理与保护,全链条、全方位地推动了美丽中国建设不断取得新进展,从而以优美的生态环境为中华文明的现代转型搭建了必要的条件支撑。

中国式现代化是立足于中华大地的现代化,既内含和赓续着中华民族深厚的文明传统和文明智慧,也承载着中华文明现代转型、创新发展的文明追求和文明使命。从奠定物质前提到注入精神力量再到孕育优美环境,中国式现代化实践构成了中华文明现代转型的强大现实根基和力量源泉,在生动全面的现代化变革中不断推动和决定着中华文明的更新转型,从根本上彰显社会发展与文明进步的互动统一。

五、文明转型的价值映照:人类文明发展的时代困境呼唤“文明新形态”的出场

文明现代转型的核心要素在于“现代性”的凸显和表达,它所反映的是文明区别于“传统”的本质规定。就文明发展的历史进程来看,“现代性”概念的生成肇始于西方,其话语权也长期为西方国家所垄断,衍生出“普世价值”。但事实上,西方文明的“普世”意义不仅背离了人类文明起源的多元特征,而且在文明发展的进程中也无法立足。特别是在西方文明主导下人类社会与文明发展总体性困局的不断显现,推动了不同民族对于西方文明的根本反思和价值祛魅,也赋予了新文明发展以破解西方“现代性”危机的时代使命。1922 年,罗素出版《中国问题》一书认为,西方的文明有些地方出了错,如果西方的文明还鄙视东方智慧,不能从中学习,就只能走向这一结局。中华文明的现代转型,现实地回应了人类文明发展的时代性课题,以人类文明新形态的构建前所未有地展现出破解西方文明“现代性”危机的强大能量,从而凸显出深刻的文明价值。

立足于人类社会发展进程,把握中华文明的现代转型具有重要现实意义。从历史发展的必然性来看,文明层次是社会形态发展层次的现实表征。马克思基于人的发展提出了“三形态”的划分理论,在纵向划定社会形态不同层级的同时也阐明了人类文明发展一般进程的逻辑承续。从“人的依赖关系”到“以物的依赖性为基础的人的独立性”再到“建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的自由个性”,是社会进步发展逐层跃升的三大形式。相应地,它代表着“前资本主义—资本主义—社会主义和共产主义”文明层次的进步。西方文明本质的“资本主义”属性决定了“资本”逻辑在文明发展中所占据的绝对主导地位。资本作为一种社会关系,“是资产阶级社会的支配一切的经济权力”。“资本逻辑”绝对主宰下的西方“现代性”呈现出自身难以克服的双重悖论。换言之,资本增殖扩张本性的内在张力在推动生产力发展的同时造成了诸多问题困境。西方文明的“现代性”是以资本理性、工具理性、技术理性占据主导地位的,价值理性、道德理性呈现式微之状况,它现实地造成了人民主体性缺失下的文明失衡和“西方中心主义”支配下的文明冲突。反观中华文明的现代转型,其文明本质的社会主义属性,是在“占有资本主义制度所创造的一切积极的成果”的同时,摒弃了资本主义“物”的依赖的前提下所建构的文明。不仅如此,中华文明在本质上就显著区别于西方文明,其独特的文明传统与文明特性,赋予了中华文明“现代”转型以强烈的超越特质。它确立起“人”在文明进程中的价值本位,推动构建人类文明交往新秩序,实现了价值理性与工具理性的统一,指引着人类文明发展的新方向。

中华文明的现代转型以“人”的价值本位破解了西方文明主导下“人与自然、人与社会、人与人本身”关系所面临的“总体性”困境。在反思西方现代化的同时,激活非西方的文化智慧以破解人类困境是当务之急,中华文明现代转型正契合了这一时代之需,而拥有了世界性和人类性的崭新维度。“资本”本位下的工具理性,把理性理解为人的同一性本质,却在多个方面走向了反理性的极致。价值理性的缺位使西方社会不断显现出生态破坏、两极分化、种族冲突等矛盾危机。毫无疑问,文明的进步应当以“人”的发展为中轴,真正的文明应当实现人对自我本质的现实占有。作为摆脱“物的依赖”前提下社会形态的层次跨越,中华文明现代转型的新制度属性一开始就将“现实的人”作为价值起点。同时,它也从中华传统文明本身中汲取了区别于西方文明的“民本”思想和独特精神智慧,内生着突破西方现代性危机的因素,确立起“以人民中心”的根本价值。“以人民为中心”的根本价值摒弃了以“物”为尺度的发展,将“人”的发展视为社会进步和文明进步的根本标尺。“人民”价值的逻辑至上性具有两重基本向度。第一,以人的全面发展摒弃人的单向度发展。中华文明的现代转型确立了“五个文明”协调发展的现实路径,以物质、精神、交往的多重面向充分保障了人自身发展的全面性和丰富性。第二,以“全体人民共同富裕”取代少数人的发展,致力于推动人民的整体性发展。它突出强调了人民在文明发展进程中主体性与受益性的统一地位,确保人民在文明发展中的整体性进步,而非少数群体、少数人的获利。可以说,中华文明的现代转型从根本上实现了“人民”本位对“资本”本位的价值取代,指明了文明进步发展的基本方向。

中华文明的现代转型推动了人类文明交往新秩序的建立。西方现代文明基于“自由主义”理念而建立,并以此为前提推行其优先性和“普世价值”“普世文明”。如亨廷顿所说,“普世文明”的概念有助于为西方对其他社会的文化统治和那些社会模仿西方的实践和体制的需要作辩护。“普世主义”是西方对付非西方社会的意识形态。究其根本,在资本增殖本性的驱动下,西方文明的发展内含着扩大文明版图的历史趋向,即“它按照自己的面貌为自己创造出一个世界”,呈现出民族主义的利己性思维。它所引发的掠夺压迫、种族矛盾、文明冲突就成为世界动荡的成因和文明进步的枷锁。相反,历史唯物主义与中华传统文明的交融赋予了中华文明现代转型引领人类文明新秩序的强大能量,实现了对西方现代文明的祛魅。一方面,历史唯物主义不仅揭示出生产方式的变革之于文明演进的根本动力性意义,同时也强调了文明的交流互鉴对于文明前进发展的突出作用;另一方面,中华民族自古以来就具有“和合”的文明基因与“协和万邦”的交往观念,中华文明具有突出的和平性和包容性。这共同决定了中华文明的现代转型始终在践行文明平等中推动文明交往,在文明互鉴中推动建立人类文明新秩序,致力于构建人类命运共同体。习近平总书记指出:“文明因多样而交流,因交流而互鉴,因互鉴而发展。”中华文明在现代转型中所彰显出文明平等的价值认知、文明互鉴的交往方式和文明共同繁荣的目标愿景,前所未有地突破了西方文明所建构的“中心—外围”的文明格局,以文明的“美美与共”破除“西方文明中心论”,生动展现出文明共生、交融和共同发展的现代性新意识,引领了人类文明发展新格局和世界文明新秩序的建立。

中华文明的现代转型既是中华民族传统文明生命的更新,又始终立足于人类文明版图,汲取人类文明发展的合理养分,并从一开始就内具着关怀关照人类文明发展现状和前途未来的鲜明特质优势。在世界百年未有之大变局的时代映照中,中华文明的现代转型便更加凸显出其区别于西方文化的鲜明价值与担当,在突破西方文化主导下文明困局的同时,内蕴着人类文明前进发展的基本方向。可以说,中华文明的现代转型为世界变局下人类社会的和平发展和文明新图景的构建提供了现实出路,在推动构建人类命运共同体的进程中展现文明视野和文明主张,不断彰显出“人类文明新形态”的深刻价值。

六、结语

文明存续发展的本质是其不断适应社会与时代变化而更新转型的进程。中华文明作为“生命体”更新转型的范式建构也恰恰是文明发展一般规律和中华民族前进趋势的交融呈现。中华文明的现代转型在源远流长的文明传统中拥有了本体依赖;在民族发展的历史浮沉中明晰了道路依循;在与真理力量的互动融合中激活了先进因子;在中国式现代化的实践中获取了强大力量;在人类文明困局的映照中彰显了现实价值。其在实现文明生命体演进发展范式更新的同时,也在新时代塑造出“新的文化生命体”的成果形态。新时代新征程,要坚定不移推动中华文明的生命更新和现代转型,立足于中国式现代化的崭新实践,探索中华文明传承进步、创新发展的现实路径,在夯实文明根基的同时不断赋予文明进步以新的时代内涵,在促进文明交流互鉴的同时不断增添“人类文明新形态”的现实色彩,持续推动“新的文化生命体”迸发更为强大的生机活力,更好担负新时代的文化使命。

作者简介:杨宗然,男,南开大学马克思主义学院博士研究生;赵美玲,女,南开大学马克思主义学院教授、博士生导师。

|