津沽学人:放眼观时变 澄怀作史论

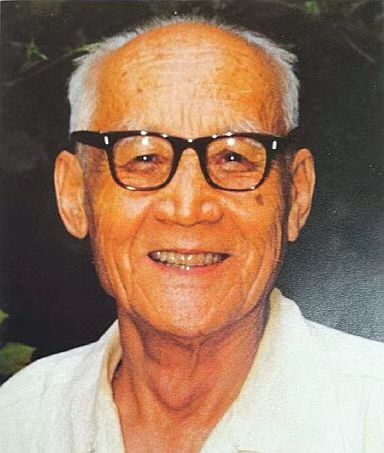

——记美术史论家阎丽川先生

邢莉莉

美术史论家、书画家和美术教育家阎丽川先生,1910年出生于山西太原,自幼受到严格的传统教育以及文艺熏陶,18岁那年被保送到太原师范学校,深受美术教师赵延绪的影响。1930年考入国立杭州艺术专科学校,学习西洋绘画。1932年“一·二八”事变后转入上海新华艺术专科学校西画系。1936年到太原中学任美术教师,后十几年间相继在甘肃天水五中、成都女子职业学校、天府中学、成都女子师范学校等校教授美术、书法、工艺美术、音乐、语文等课程。1952年后先后任职于山西艺术学校、山西大学。1954年由山西大学调入天津美术学院的前身——河北师范学院美术系任教。

阎丽川先生是新中国成立后第一代美术史论家的代表,是中国美术史学科建立的重要参与者。他的《中国美术史略》一书是中国美术史学科发轫期的代表性著作,1958年由人民美术出版社出版,依据阎先生此前4年间所使用的讲义底稿而成,是新中国成立后最早出版的中国美术通史著作之一。当时,全国高校面临着美术史论教材稀缺的问题——之前虽已有新式的中国美术史著作,如潘天寿的《中国绘画史》、陈师曾的《中国绘画史》等,但新中国成立后美术史研究、考古学、文博等领域取得新成就,需要反映到美术通史中,以满足高校美术专业的教学需求,而上述著作已不能完全满足新的时代需求。

阎丽川先生在《中国美术史略》一书后记中写道:“很早以前出版的若干种美术史专书,由于社会性质的根本改变,也由于几年来艺术文物的发掘,研究工作的突飞猛进,在论点上,在材料上,都受了历史的局限,难以适应当前的需要。”正是在这样的时代需求下,阎先生清晰地认识到自己正身处新的历史节点,他以勇气、毅力和才学著书立说,既是满足教学之需,更是主动承担历史使命。

《中国美术史略》叙述了从旧石器时代开始至新中国成立后的中国美术史,分十三章,共计十五万四千余字。据不完全统计,书中至少援引专著或文章百余种,在每章结尾处都会列出本章主要参考资料,涉及古籍文献、最新的研究成果和考古报道等,这些资料信息有利于我们追溯新中国成立之初美术通史的写作路径。尤为重要的是,《中国美术史略》将马克思主义史观贯穿始终。书中将马克思关于“五种社会形态”的划分,结合朝代顺序作为章节框架,并专设“艺术的起源”一节,将马克思主义“艺术起源于劳动”这一经典理论运用于对中国艺术起源的解释中。该书重视从现实与艺术的关系角度分析问题,强调生产力和经济基础的决定性作用,重视劳动人民的创造性,等等,这些内容都显示出对马克思主义史观的运用。阎先生力争建立一个阐释框架,强调马克思主义的理论要素对史学方法和史学材料的统领作用。上世纪50年代,中国马克思主义艺术史学处于最初的探索阶段,阎先生的这部书是当时十分重要的美术通史写作实例。该书既继承了古代画学传统,又纳入了新的考古材料,还广泛吸收新的研究成果。选材得当、立论精审、写作严谨,具有很高水准,很长时间以来被各地美术院校列为教材,并受到社会上广大读者的喜爱,产生了很大的影响。

1980年,《中国美术史略》由人民美术出版社再版发行,由原来的十三章改为八章,篇幅却扩充到二十余万字。新旧两版之变是阎先生22年间对中国美术史不间断研究的呈现。为了完成再版,阎先生在古稀之年远赴江苏、浙江、四川、山西、陕西等地调研考察、补充材料。

《中国美术史略》的重要性还在于,它让人们看到以阎丽川先生为代表的新中国第一代美术通史作者建立起一种新的写作范式,运用马克思主义唯物史观去写一种全新面貌的中国美术史,新中国的美术史学起步于他们手中,他们的著作也塑造了一代人甚至是几代人的美术史知识结构。

同样出于教学之需,阎丽川和郎绍君两位先生还合著有《中国古代绘画百图》,署名“天津美术学院美术理论教研组”,1978年由人民美术出版社出版。该书以历史先后为序,刊载中国古代绘画史上100幅重要作品的图片,采用左文右图的形式,为每幅图配有说明文字。该书在编写体例上具有创新性,弥补了当时美术史图录书籍稀少的不足。书中的作品选取精准,能够兼顾某一时期作品的存世状况、艺术水准以及在风格发展或艺术流派中的代表性等多重因素,充分体现了中国美术史发展的节点性变化。作品既包括传世卷轴画,也包括石窟壁画及考古材料,体现了包容开放的美术史观。书中选取的大部分作品仍是今日中国美术史教学中最为核心的作品,可见其选择水准能够经得起历史检验。为作品所配的每则说明文字篇幅虽不长,但严谨精深、分析透彻,尤其在风格分析上能够紧密贴合画法和技法来进行,显示出阎先生兼擅书画实践的优势。该书图文并茂,为便携的32开小开本,在当时条件下虽为黑白印刷,但一册在手,好似良师在侧,循循善诱地逐帧引导读者睹窥中国绘画之堂奥。此后阎先生又在张明远女士的配合下完成《中国近代美术百图》一书,1981年由天津人民美术出版社出版。这两部著作不仅解决了美术院校的教学之需,在社会上也深受欢迎。兹书之后,类似的“百图”类图录著作接连问世,这也从侧面印证了阎先生著作的影响力。

在对中国美术史进行历时性的梳理研究之外,阎丽川先生还继承“史论不分”的治学传统,对中国艺术进行持续的理论阐释,所论内容包括中国绘画的传统与特征、新时代中国画的继承与发展、书画创作评论,以及先秦诸子美学、唐代乐舞艺术等内容,所论视野宽广,立论客观平实,并且能敏锐感知时代变化,回答时代命题。

在阎丽川先生的学术生涯中,始终贯穿着对中国绘画传统与特征的持续沉思。阎先生曾在1956年12月7日的《天津日报》上发表《试论国画的基本特征》一文,该文立足于新社会背景,将中国画的基本特征概括为造型、构图、色彩、装饰意匠四个方面,并将“气韵生动”“骨法用笔”“随类敷彩”等古代绘画核心命题融合纳入上述四个方面之中。1957年又在《美术》杂志第7期上发表《中国画和西画的比较研究》一文,进一步以西方绘画为参照,从“理”和“法”两个方面探究中国画的基本特征。在《美术》1963年第4期上发表《论“野、怪、乱、黑”——兼谈艺术评论问题》一文,从美术史论和艺术批评的角度,对“百花齐放、推陈出新”文艺方针推行之后,“新国画”中出现的“野、怪、乱、黑”式美学表达作出解读,为中国传统绘画的现代化转向以及艺术理论批评奠定了基调。1982年至1988年间,阎先生又先后发表了《中国画抽象吗》《妙在似与不似之间》《漫谈传统艺术的民族形式》等文章,这些文章立足于社会变化和时代需求,以西方美术的观念为参照,探究中国画由传统形态向现代形态转变的路径问题。这也恰是20世纪中国传统绘画面对的最为重大的核心问题。阎先生为这一问题提供了难得的回答角度,他从事书画创作,是时代转变的实践者;立足于史论家的角色,他又是冷静的理论阐释者;青年时学习西画的出身,又为其提供了他者的视角。多重学识背景和学术身份的叠加,使阎先生对这些关键问题作出了独到而有启发意义的解析和判断。

阎丽川先生还写有不少的美术评论文章,评论的对象有巨匠名家、师长故旧,也有后学才俊、青年翘楚,包括林风眠、钱松岩、张其翼、刘克智、王维卿等人。阎先生的评论本着知人论艺的态度进行,平实率真,在坚实的理论根基和问题意识基础上,对画家作出诚恳的解读,甚至会隐微婉转地指出不足。如评论名家关良的戏曲人物画时说道:“但也不可否认,这种画无论题材内容或表现方法,也有它的局限性。”评论刘继卣的人物画时指出:“如果说美中不足,那就是有点‘太像’了。往往使观众如睹实物,一览无余,缺少画外之意。”暂且不论阎先生的这些评论是否契合当下所有观者的认识,因为艺术的鉴赏和评论本就存在差异性和变化性,但这种不虚美、不矫饰,有独立判断的评论态度,在当今尤显可贵和富于启发意义。阎先生还写有一些观展随感、参加美术活动的体会,乃至游历考察的心得,可见他在书斋的静思之外,对鲜活的社会生活也有着细腻的观察和抱朴含真的体悟。

作为新中国成立后第一代美术史论家的重要一员,阎丽川先生经历和见证了中国美术史学的发轫期,对中国美术史学科的建立和发展作出重要贡献,惠泽后学。直至上世纪90年代,阎先生仍笔耕不辍,在50余年的学术生涯中,他始终能与时俱进,发出新论。当我们回溯中国美术史的发展脉络时,阎先生所走过的学术历程值得我们反复凝视。

(作者系天津美术学院艺术与人文学院副院长,教授)

【学人小传】

阎丽川(1910—1997),山西太原人,美术史论家,天津美术学院教授,曾任中国美术家协会美术史学会理事、天津市文联委员、天津市美术家协会顾问、天津市书法家协会名誉理事、天津市美学学会顾问等职。著作有《中国美术史略》《中国古代绘画百图》《中国近代美术百图》《阎丽川美术论文集》《阎丽川诗词选》。

(来源:《天津日报·满庭芳》2025年7月25日)

|