|

| 您当前的位置 : 首页 > 津沽学人 |

| 津沽学人 | “老马奋蹄不需鞭”——记红色文艺精神的传承者张学新先生 |

| 来源:科研工作部 编辑:社科联网管 2025-06-06 |

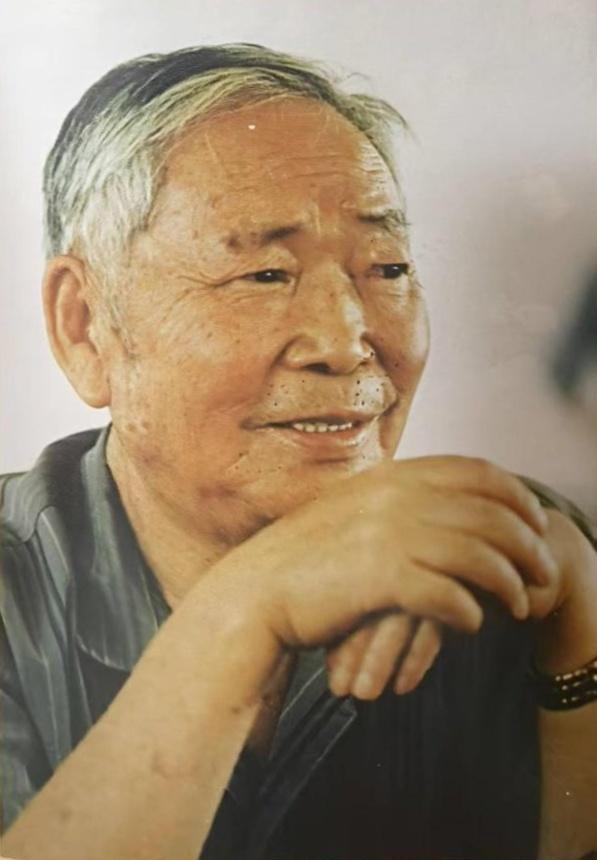

“老马奋蹄不需鞭” ——记红色文艺精神的传承者张学新先生 王云芳

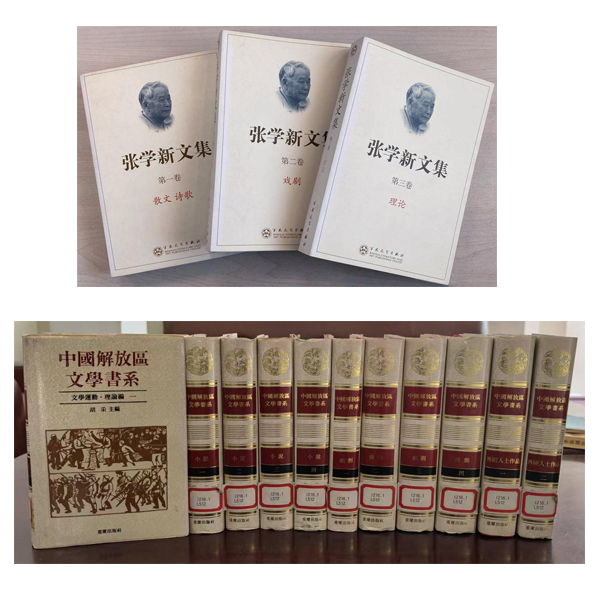

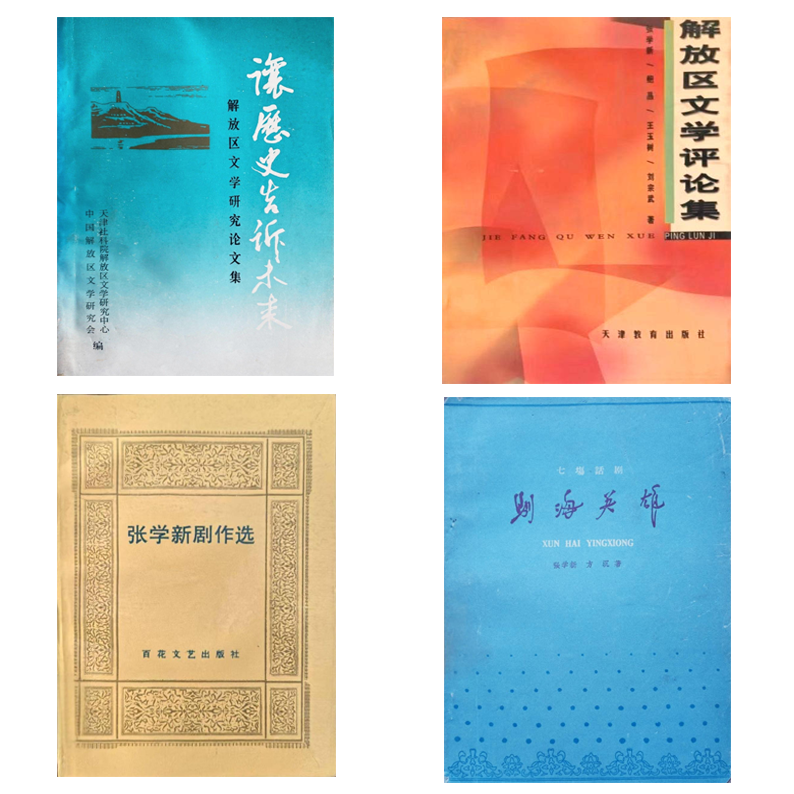

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是天津社会科学院文学研究所主持召开首届“中国解放区文学讨论会”40周年。抚今追昔,我眼前仿佛又浮现出那个风尘仆仆、忙碌奔波的身影——张学新先生,今年也恰逢先生诞辰100周年。从最初解放区的革命战士到革命文艺的创作者,再到革命文艺的研究者,张学新先生一生为中国和天津解放区文学革命精神的传承与发展作出重要贡献。 张学新先生首先是一个革命战士。1925年9月,他出生于河北省平山县滹沱河畔。平山是革命老区,1930年即建立了党组织,是晋察冀革命根据地的模范县。抗日战争爆发后,12岁的张学新就到平山县抗日民主政府工作。1938年1月,平山县青年抗日救国会成立,不久组建了一支文艺宣传队——铁血剧社(后发展并更名为晋察冀边区群众剧社、华北群众剧社),张学新先生是第一批入社的成员之一。 1939年深秋到1940年9月,张学新先生被派往华北联合大学文艺学院,系统学习文艺理论和各种专业知识。在抗战烽火中,铁血剧社日益发展壮大,张学新先生也逐渐成长为剧社骨干,他和剧社同仁不但演出剧目,还帮助一些村庄成立了剧团,仅1941年就建立起30多个村剧团,有力推动了平山县村剧团运动的发展。 1949年1月15日天津解放,张学新先生所在的华北群众剧社作为天津市军管会文艺处所属“第一宣传队”随军入津。进城后,他们开展了声势浩大的文艺宣传活动,秧歌剧、小歌剧等解放区文艺形式令天津市民耳目一新。 作为一名革命战士,文艺创作是张学新先生的有力武器,而戏剧是教育宣传功能最为突出的文艺体裁。为宣传党在各个时期的方针政策,张学新先生创作了大量的戏剧作品。虽然最初文化程度不高,但他一直在实践中勤奋刻苦学习,坚持不懈地提高自身文艺素养,许多作品逐渐产生了影响力。比较突出的有秧歌剧《万年穷翻身》、快板剧《发土地证》、大型话剧《吉鸿昌》《驯海英雄》等。最为人们所熟知的应该是话剧《六号门》。1950年7月,王雪波、张学新等以天津搬运工人的真实生活为蓝本,结合工人们的初创,创作了大型话剧《搬运工人翻身记》,反映旧社会天津搬运工人反封建把头的斗争。剧本发表后反响热烈,当年就演出了百余场。1951年4月,天津搬运工人组成的“六号门业余艺术团”受邀到北京演出,剧名改为《六号门》,受到首都工人和文艺界高度评价。1951年10月,剧本由工人出版社出版,到1953年两次再版,印数超过28000册。后来又被改编成电影和京剧。该剧本在表现阶级斗争的政治主题外,格外注重展现天津地域文化特色,凸显张学新先生文艺创作的艺术审美特色。整体来看,这些文艺创作虽然有的比较粗糙,但它们在特定历史时期充分发挥了广泛宣传、动员大众的历史作用,向读者(观众)传递了中国共产党人不屈不挠的革命精神。 从上世纪50年代起,张学新先生一边创作剧本,一边从事文艺评论,写了不少影评和剧评。进入新时期后,学术界文学研究的范式开始转变,解放区文艺研究逐渐进入沉潜状态;然而,对解放区文艺正反两方面的实践经验都还未系统地进行总结、研究。作为革命战争年代的亲历者、革命文艺的创作者,张学新先生忧心忡忡,为了能让后来者批判地继承革命文艺的优良传统,他决定以解放区文学研究为己任,开始了对解放区文艺史料的搜集、整理与研究。离休以后,他更是“离而不休”,继续为这一事业忙碌奔波、奉献心血。 张学新先生首先从自身熟悉的晋察冀文艺起步。1983年至1985年,天津社会科学院文学研究所创办了内刊《晋察冀文学研究》,张学新先生主持编辑了前六期,刊物内容以资料收集和整理为主,从第一期到第六期陆续推出边区文艺运动概况、部队文艺工作、文学运动、戏剧运动和群众文艺活动等专辑,这些宝贵的文献史料为晋察冀文学研究积累了可靠资料;张学新先生还根据个人回忆,查阅能找到的晋察冀报刊,编写了7万多字的《晋察冀文艺运动大事记》,并陆续撰写了《戏剧史上的奇观》《晋察冀的抗日文化运动》《聂荣臻元帅与晋察冀文艺》等多篇论文。 1985年9月,张学新先生在天津发起召开了首届“中国解放区文学讨论会”,会上成立了中国解放区文学研究会(挂靠天津社会科学院)。从1986年到1994年,他又主持在河北、陕西、山东、湖南、江西、海南连续举办了六次全国性解放区文学研讨会,编辑出版了《创造新世界的文学》《让历史告诉未来》《琼崖聚首话文学》等论文集;主持编辑了“中国解放区文学研究资料丛书”,分别出版了晋察冀、冀鲁豫、湖南、福建等革命根据地文学史料与作品选共七卷。 1986年,天津市解放区文学研究会成立。借此平台,张学新先生将天津的老作家、艺术家和文艺理论工作者团结起来,每年都举办学术研讨和纪念活动。他坚持对天津市资深作家、艺术家的创作进行梳理与研究,2000年编辑出版了“红雨文丛”,收入孙犁、梁斌、王林、方纪、鲁藜、袁静、雪克(孙振)等七位作家的代表作;2005年,天津市解放区文学研究会与天津市作家协会、天津市文学艺术界联合会联合编辑了“红雨文萃”,再编收入方之中、陈洁民、何迟、王雪波、杨润身、万力、王昌定、柳溪等八位作家的作品。此外,他还主持编辑了《颂歌献给党》(音乐家曹火星的纪念文集)《余晖尽撒人间》(画家马达的纪念集)《鲁藜诗文集》《高介云剧作选》《人民文艺花开津门》(纪念天津解放五十周年文化史料专集)《群众剧社回忆录》《群众剧社剧本选》《在战火纷飞的日子里》《引路的明灯》《永恒的怀念》《烽火岁月》《征战之路 文学之路》等回忆录、史料集与论文集十余种。尤令人感动的是,为纪念作家王林诞辰100周年,张学新先生提前数年拟好报告,向相关部门申请资助,最终于2009年出版了七卷本《王林文集》,保存了抗战以来王林创作的重要作品,为新世纪以来王林研究热的形成奠定了坚实的史料基础。 最值得一提的是,张学新先生助力推动了大型典籍“中国解放区文学书系”的出版。该书系由林默涵担任总主编,魏巍、张学新和沈世鸣担任副总主编,张学新先生还负责具体编务和联络工作。这部大型书系共9编22卷约1400万字,选编了红军时期、抗日战争时期、解放战争时期各解放区的文学史料、理论文章和各种优秀作品,是解放区文学研究史料的集大成之作。整个书系包括文学运动·理论编(胡采)、小说编(康濯)、诗歌编(阮章竞)、戏剧编(胡可)、报告文学编(黄钢)、散文·杂文编(雷加)、民间文学编(贾芝)、说唱文学编(贾芝)、外国人士作品编(爱泼斯坦、高梁)。各编虽有分主编,但除了报告文学编和外国人士作品编另行组织人员之外,编纂人员主要以张学新先生带领的天津社会科学院文学研究所人员为主,组成各选编组,在1992年4月底前全部出齐,为纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表50周年献上了一份沉甸甸的礼物。   经历了战争炮火的洗礼,也由于当时简陋的印刷条件,解放区文学的许多史料繁芜丛杂、模糊不清或残缺不全,在组织编纂及研究过程中,张学新先生通过电话、信件与相关机构或人员沟通,甚至亲自到当地一次次确定文艺史料的细节与准确性。为节省经费,他总是选择坐票价最便宜的火车,且兴致勃勃,毫无怨言。许多人不理解他的做法,他却说战争年代许多同志牺牲了,自己是一个“幸存者”,唯有争分夺秒,才能为革命文艺精神的传承作出更多贡献。 这些日积月累的工作成果使得天津在上世纪八九十年代解放区文学研究领域走在全国前列,张学新先生也被公认为解放区文学研究领域的倡导者和开拓者。随着时代的发展,回望历史,人们逐渐意识到解放区文艺的重要性,红色文化再次成为学术界关注和研究的热点,张学新先生以先见之明为后来者保存了许多珍贵的革命文化遗产。作为后学,每每想起张学新先生的自勉之言“老马奋蹄不需鞭”都备受鼓舞。张学新先生坚定的革命信仰和大公无私的精神将永远激励着我们把红色文艺精神进一步传承下去并发扬光大。 (作者系天津社会科学院文学与文化研究所副研究员) 【学人小传】 张学新(1925—2012),河北平山县人,剧作家,解放区文学研究的开拓者、组织者,文艺活动家。12岁参加革命,1938年加入晋察冀边区铁血剧社;1939年到1940年被派往华北联合大学文艺学院系统学习文艺理论和专业知识;1950年赴北京中央文学研究所学习;1953年被聘为中央电影剧本创作厅特邀编剧;1954年任天津市文联兼作协秘书长,并为文联党组成员;1960年任天津人民艺术剧院副院长;1982年任天津社会科学院文学研究所副所长,享受国务院政府特殊津贴,1985年离休。曾任中国解放区文学研究会常务副会长、天津市解放区文学研究会会长,组织推动大型典籍“中国解放区文学书系”的出版,撰写和主编数十部科研著作和学术资料,对中国和天津解放区文学研究作出重要贡献。著有《张学新文集》(三卷)。 (来源:《天津日报·满庭芳》2025年6月6日) |